顧客以上に顧客を知り、提供価値を最大化するキーエンス。BtoB製造業はウェブサイトを使い倒して顧客を知るべし![後編]

BtoB企業がキーエンスに近づくためのウェブ利用とは

埋もれている日本企業の価値に光を当てるウェブサイト

手段から入るもよし:ウェブサイトは顧客を知る上での優れたツール

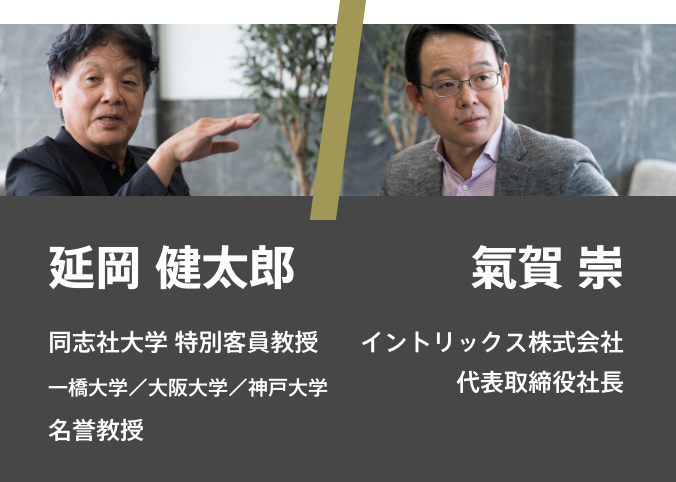

氣賀 崇 イントリックス株式会社 代表取締役社長

慶應義塾大学総合政策学部卒業後、米投資銀行にて、日本およびアジア株のアナリストを務める。海外インターネットビジネスへの投資に携わった後の2000年、サイエント株式会社に入社。デジタル戦略の策定やグローバルWebサイト群の築支援に従事。2009年、BtoB企業のデジタルコミュニケーションに特化したイントリックス株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。近著は『BtoB製造業のコミュニケーション革命』(東洋経済新報社)。

延岡 健太郎 同志社大学 特別客員教授

一橋大学/大阪大学/神戸大学 名誉教授

大阪大学工学部卒業。マツダ株式会社で商品戦略を担当後、マサチューセッツ工科大学(MIT)でPh.D(経営学博士)、MBA(経営学修士)取得。神戸大学経済経営研究所教授、一橋大学イノベーション研究センター長・教授、大阪大学経済学研究科教授を歴任。著書は『キーエンス 高付加価値経営の論理』のほか、『アート思考のものづくり』、『価値づくり経営の論理』、『MOT(技術経営)入門』(すべて日本経済新聞出版社)。

その他対談記事

BtoB製造業におけるデジタルコミュニケーションは、この30年で目覚ましい進化を遂げている。果たしてゴールは近いのか、まだまだなのか。インターネット黎明期から現在に至るまでの変遷、解決すべき課題、そしてAIがもたらすインパクトについて、長年この分野に携わってきたパナソニック コネクトの関口氏と氣賀が語り合った。

「うちはたいしたことない、は間違っている」。 運営するポータルサイトから米国を代表するEVメーカーと 取引きする会社が出た例に触れ、 情報発信に後ろ向きではいけないと訴える内原康雄氏。 積極的に外と接点を持つ中小企業の成功譚を氣賀崇がうかがった。

驚異的な利益率を維持しながら成長を続けるキーエンス。製造業の理想形として長年ウォッチしてきた氣賀崇が、キーエンス研究の第一人者である延岡健太郎氏を招いての対談。前編は、日本のBtoB製造業がキーエンスから学べることは何かと問う氣賀に、延岡がキーエンスの成り立ちを解説し、プロ集団を作り上げることの難しさを語る。

日本の製造業は一流の技術力を持ち、成長し続けていると話すエコノミストの藻谷浩介氏。デジタルコミュニケーションを手掛ける氣賀崇はその指摘に深く頷き、足りないのは自身の価値の認識だと断言する。二人が語り合った、日本の製造業を取り巻く情報発信の現状と提言。