氣賀:BtoCの情報が中心だったインターネット黎明期からBtoB製造業に着目して立ち上げた『エミダス』は、いまや日本の中小製造業に欠かせない情報プラットフォームです。慧眼としか言いようがありません。

内原:ありがとうございます。私のバックボーンをお話ししましょう。実家が建築系の工場を営んでいた関係から、継ぐ前の修行として中小の町工場に就業することになりました。ここでの経験がすごく良かったです。

氣賀:ご自身も中小製造業にいらしたのなら、すべてが今に活きているのでしょうね。

内原:1社目がいすゞ自動車系のプレスメーカーで、自動車の板金20kgぐらいの材料を持ち上げてプレスしていました。夏場は特に大変で、工場内は45度にもなるので、塩を舐めながら汗だくで仕事をしていました。3か月もすると筋肉ムキムキでした。

本当に面白くなってきたのは2社目の吉野電機になります。ここは1社目とうって変わって、1/100とか5/1000mmを求めるような超高精度製品を作っていました。セイコーエプソンのインクジェットプリンターが飛ぶように売れたことがあったのですが、その背景に同社の技術がありました。1mm角のところに穴を200個ぐらい開けるプレス技術で、競合メーカーには、こういった技術を持っている会社がなかった。最終製品の品質が自分たちの金型技術によって大きく変わることを知り、やりがいを感じたのがこの時でした。

そして3社目で父の工場である建築系の内原製作所に戻りました。

氣賀:中小製造業で働いた経験があるのみならず、領域の異なる3社だったからこそ、業界に広く関わる今の内原社長があるわけですね。

内原:建築・自動車、家電と3社経験できたことでプレス業界を少し俯瞰的に見る力が養われたかなと思います。自動車だけだとわからないことがありますから。

氣賀:そしていよいよNCネットワークの設立、でしょうか。

内原:はい、そうです。インターネットが始まった当時、ITに詳しい友人から「これは面白いぞ」と言われました。私は内原製作所の専務取締役だったので、時間のある時に使ってみたら、確かに面白い。そこで色々と試している時に葛飾区若手産業人会に所属していた創業期メンバーで優秀なプログラマーの工藤純平と出逢い、ウェブサイトを立ち上げたのです。

ただ最初から工場のサイトではなく、仕事の合間に料理のサイトを作ることから始まりました。内原製作所で働いていたパートさんが昼休みに、Lotus1-2-3で料理のレシピを打ち込んでいたんです。そこでこのレシピをネットで作ったら売れるのではないかというのがはじまりで、他にも映画検索できるようなデータベースを作ろうとか色々やっていました。

氣賀:当時はメーカーのウェブサイトにも国内支社のご当地案内などがあり、のどかな時代でした。どんな情報を扱えば良いのか、みなさん模索していましたね。

内原:そうこうしているうちに、本業である金型製造で必要とされるネットワークに着目しました。当時はプレスの仕事発注先を探す際、組合の先輩や同業の仲間に聞いたり、電話帳で探したりして、どういった製作所なのか調べることが多かったのです。あとは展示会ですね。そこにインターネットが登場したので、ここで調べることになるだろうとは想像ができました。

そして私が所属していた東京都の金属プレス工業会、日本金属プレス工業会、日本金型工業会、友人が加盟していた工業会。東京都の中央会青年部など、今まで知り合った方々の名刺やパンフレットを集めて約200社のデータベースを作ったのです。これが『エミダス』のベースとなっています。

氣賀:この時はまだNCネットワークとしてではなく、あくまで内原製作所もしくは個人の活動として取り組まれていたのですか。

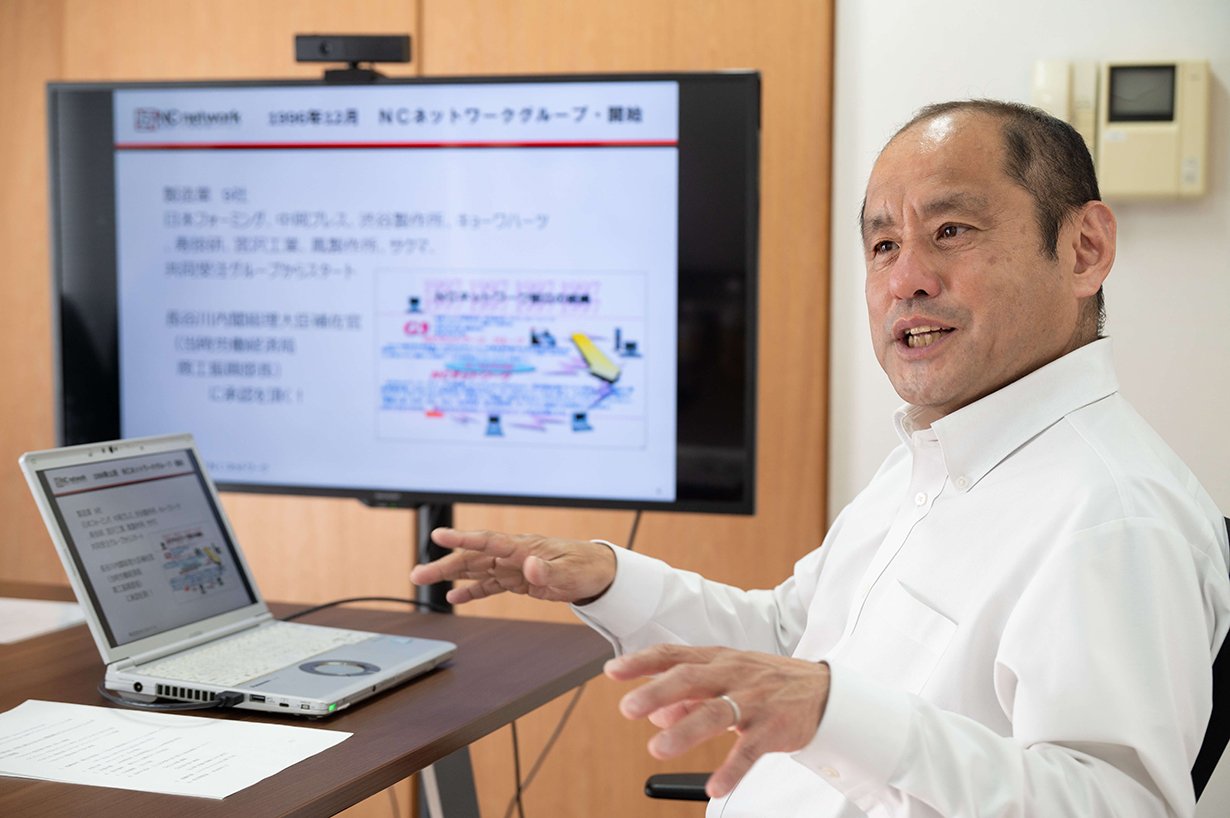

内原:いえ、製造業のデータベースを作ったのをきっかけに助成金をいただいて、1997年からNCネットワークグループを発足しました。ただ当時は法人化するつもりもなく無償で提供していましたが、実際にやり始めてみたら結構評判が良く、1998年に法人化しました。

コンテンツの内容が実際の現場の方々に使われるようなものだったことが当時としては珍しかったと思っています。それで、会社としては4年目に黒字になり、有料会員制度を開始しました。今、日本では約15,000社に入会いただき、ベトナム、タイでは約8,000社、中国では約20,000社に入会いただけています。

※日本-中国の間でお互いのデータベースを閲覧することはできない

氣賀:最適な中小製造業を見つけられる工場検索エンジンは、こうして作られてきた訳ですね。今では、日本の中小製造業に欠かせないプラットフォームとなりました。

内原:弊社の『エミダス』は、製造業のポータルサイトで、特に加工関連の情報は皆さん発信してくれています。FacebookやInstagramなどで発信しても、見ている方々はほぼ素人の方になります。結果的に仕事には結びつき難いので、『エミダス』で情報発信すると、間違いなく製造業の人が見てくれて仕事につながるよというのは、普段からお話ししています。

『エミダス』会員企業でトップクラスだと毎月100件以上の問合せがありますし、世界中から問合せのある企業もあります。米国を代表するEVメーカーと取引が始まった例もあるんですよ。このサービスをうまく活用いただいている企業はケイレツからの脱却を進め、独自のビジネスモデルを作ることに成功しています。

今は他にも製造業のポータルサイトがありますが、部品加工業の人たちとの取引に関しては、自信を持って営業させていただいています。また今年、本田技研工業さんから2025サプライヤーアワード「優良感謝賞 品質部門」を受賞させていただくなど、Tier1としての実績も持っています。