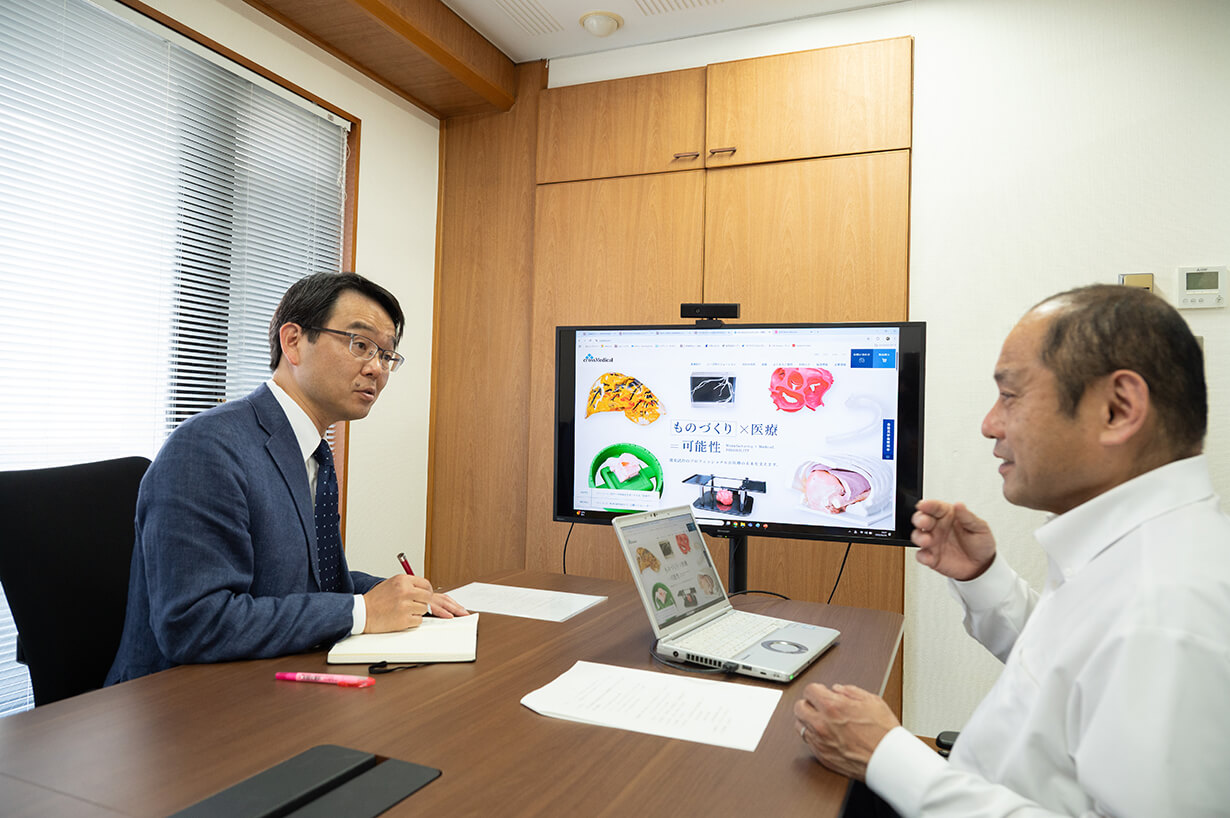

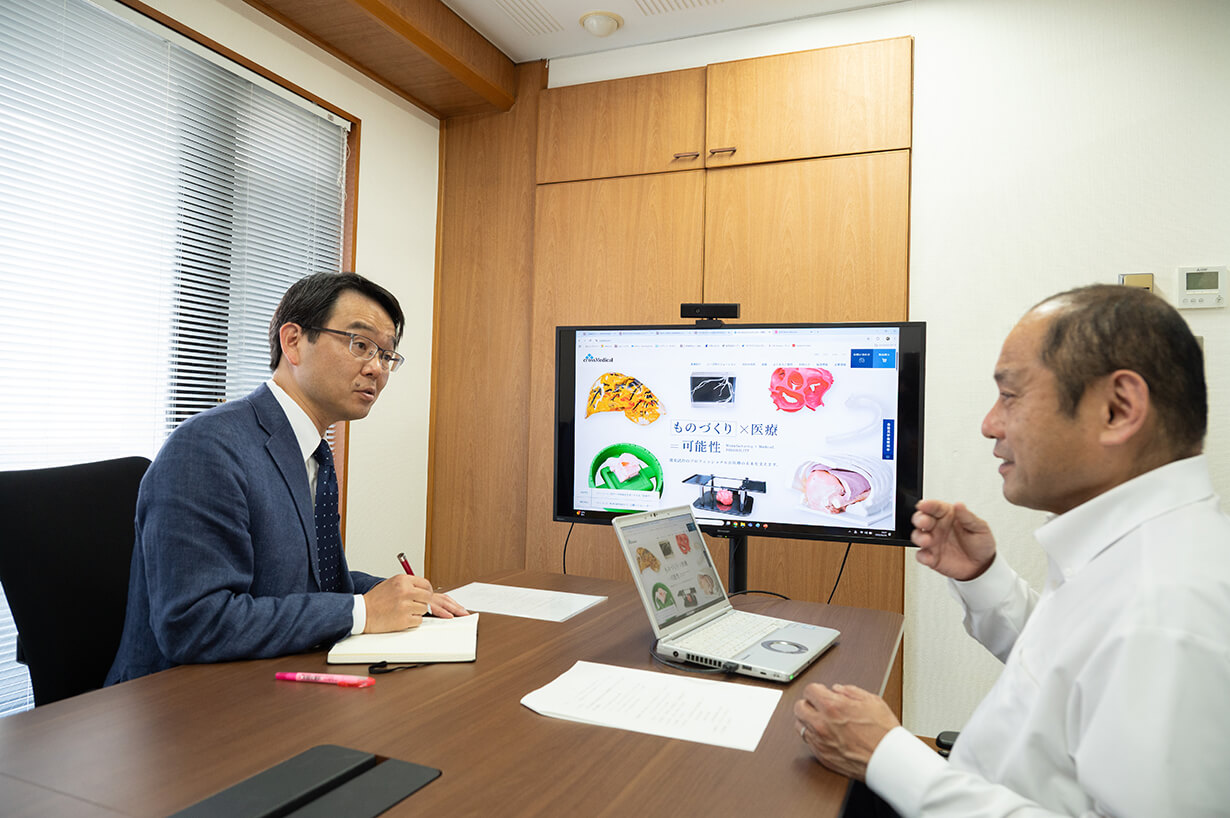

氣賀:『エミダス』を通じた新規開拓が一社依存の脱却に大きく役立つことがわかりました。ケイレツ依存を解消した会社は、他にどんなチャレンジをしているのでしょうか。

内原:テルモの元会長・中尾 浩治さんと非常に親しくさせていただいているのですが、7~8年前に、『内原さんの友達はなぜ部品ばかり作っているんだ、製品作ればいいじゃん』『ここまでできるなら製品作れるのに、部品を売り込みに行ってしまうのか、自分たちが完成品メーカーになればいいのに』とおっしゃっておりハッとさせられました。

氣賀:部品メーカーが完成品メーカーになれれば、可能性は一気に広がりますね。でも、受注してから作る部品ビジネスと、市場の先読みが必要な完成品ビジネスは異なりませんか。

内原:それが、実例があるんです。寿技研さんという従業員数10名ほどの金型屋で、社長さんはハード・ソフト・電気関連も分かる天才肌の職人なんですけど、商売は大きくはありませんでした。

その社長に、千葉大学の先生との接点から『外科手術の練習がしたい』とお話があったのです。当時、医者の卵たちは鶏肉や豚肉で練習していたのですが、衛生管理の都合で大学内でしか練習ができないし授業時間も少なく、それで人間で本番となると不安でしょうがないとのことでした。外科手術の練習が出来るようなものが欲しいと言われ、こんにゃく粉を主成分とする医療トレーニング用臓器が出来ました。その後ある程度売れるようになったところで、2018年に完全に別会社としてKOTOBUKI Medical株式会社を設立するまでになりました。

氣賀:潜在ニーズをうまく見つけて商品化できたのですね。まさに完成品メーカーの動きです。

内原:その後、私経由で中尾さんに顧問になっていただき、いろんな先生を紹介していただいた。結果的にジョンソン・エンド・ジョンソンの営業担当の方が役員に就任されるなど、取り組みは更に広がっています。

医療機器というのは絆創膏みたいなものまで含めると100万種類もあるそうです。お医者さんの現場での困りごとをよく聞いて、こんな機器があると良いのではという発想があればいろいろなことができそうだと様々な可能性を追求しているところです。

こういった事例が出てきたので今、中尾さんが完成品メーカーを自分で作るための塾を立ち上げようと動いています。

氣賀:実例があると、他の中小製造業にとっても刺激になりますね。

内原:結局、やる気のある経営者が残っていくのではないでしょうか。

他にもあります。10年前に起業した会社で、その社長は27歳の時に溶接工で起業しているんです。「なぜ溶接で企業したの?」と尋ねたら、「溶接だと30万円ぐらいで道具が買えるじゃないですか」と言っていて、製造業で一番簡単に起業できるのが溶接なのだとか。目のつけどころがいいですよね。

その彼はすごくて、起業から2年で20名くらいの溶接工の会社にして、その後は他の会社と一緒に板金屋さんを作ったんです。溶接工って引く手あまたなので、創業10年の今では10億円ぐらいです。 彼は今度、水耕栽培とかそちらに興味を持っているようで、製造業を離れようとしていますけどね。

氣賀:ちょっともったいないですが、次の場でも活躍してくだされば、ポジティブな影響が広がっていきそうですね。

内原:学生時代にバイクいじりや模型製作、ラジコンなど自分で何かしらを生み出すことが好きな子っていましたよね。でも今はみな製品メーカーの組立工やライン工で取られてしまう。それでは、5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)しか覚えられないです。ものづくりをしたくて入ったのに、機械をいじらせてもらえない。

でも町工場なら、道具の揃った環境で休みの日に場所と機械を借りて自分のしたいことをさせてもらえるんですよ。本当にものづくりが好きな子達が町工場に来てくれたら最高です。

氣賀:アメリカも国内に製造業を取り戻そうとしています。ウクライナ戦争でも、西洋は必要な時に十分な砲弾を作れなかった。アメリカはここ30年ITに力を入れ、製造業は海外に任せてきた。今、アメリカの民間部門の製造業従事者は8%に過ぎず、それに危機感を持っているそうです。

やはり最後の最後は物理的なものづくりだという気運が出てきた気がします。自国がものづくりの力を持っていないとまずいですよね。

内原:日本はタイ、フィリピン、インドネシア、ベトナムなど東南アジアの国々としっかりやっていく必要があります。国全体として10年後には約1000万人の労働人口が減るので、残念ながら日本の工場自体が日本人だけで賄うということが難しいと思います。

私のお客さんの工場でもそうですが、溶接関連、鋳物、熱処理、建築など作業環境が厳しい現場は、外国人が仕事をしています。あと技能実習もそろそろ多分限界になってくる。現実問題として日本の人口が約1億人なのに対して、東南アジアが8億人、中国14億人、インドが15億人ですから、母数が圧倒的に大きい。これからは外国人の工場長、社長などがどんどん増えてくると思います。

氣賀:日本のものづくりはどこへ行くのでしょうか。

内原:EVや半導体のように大規模な投資が必要な領域より、ニッチトップで、毎年しっかり黒字出していくような方向性が日本人には合っていると思います。そういう会社が10万社あればいいわけです。